たびノートTOP > 西予市

西予市

全国の「西予市」に関する観光スポット37件を紹介!

- [絞り込み]

-

- 都道府県

- ジャンル

-

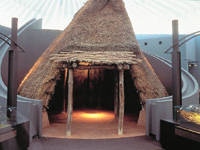

愛媛県歴史文化博物館

愛媛県歴史文化博物館

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 遊ぶ-アミューズメント-テーマパーク

愛媛県の歴史と民俗に関する資料を展示する博物館。原始・古代、中世、近世、近・現代の4つのゾーンに分かれ、それぞれの時代を象徴する建物を原寸大で復元展示している。

-

開明学校

開明学校

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-文化財

明治15(1882)年に建築された、現存する西日本最古級の小学校校舎。アーチ型の窓や白壁など擬洋風建築のハイカラな様式は文明開化の影響を受けている。重要文化財。

-

宇和先哲記念館

宇和先哲記念館

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-文化施設-記念館

シーボルトの弟子であった二宮敬作やシーボルトの娘で日本初の蘭方女医、楠本イネら、各分野で活躍した宇和町ゆかりの先人たちの業績を資料や遺品などで紹介している。

-

宇和民具館

宇和民具館

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 買う-物産販売所-物産館・地場産センター

県内有数の米どころ、西予市宇和町には五穀豊穣を願う行事が各地に残る。館内では祭りに使われる道具や生活を支えてきた民具など約6000点を展示し、暮らしぶりを紹介している。

-

卯之町の町並み

卯之町の町並み

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-その他-伝統的町並み・家並み

江戸時代中期から昭和時代初期にかけての建物が残り、かつて在郷町として賑わった頃の面影をとどめる。重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。

-

桂川渓谷キャンプ場

桂川渓谷キャンプ場

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 遊ぶ-キャンプ-オートキャンプ場

林間の静かなサイトは第1から第3のエリアに分かれたつくりになっている。設備はシンプルだが、清潔で快適。キャンプ場のロケーションも素晴らしい。

-

道の駅 どんぶり館

道の駅 どんぶり館

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 買う-物産販売所-物産館・地場産センター

西予市のみやげがそろう特産品販売店やレストランを備えたスポット。青空市では地元で採れた野菜や果物が手頃な値段で購入できる。レストランでは人気の海鮮丼が味わえる。

-

ユートピア宇和オートキャンプ場

ユートピア宇和オートキャンプ場

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 遊ぶ-キャンプ-オートキャンプ場

しっかりした施設と整備が施された快適なキャンプ場。管理棟のユートピア宇和内の温泉がなによりの魅力。

-

道の駅 きなはい屋しろかわ

道の駅 きなはい屋しろかわ

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 買う-物産販売所-農・畜産物直売所

県内産豚の手作りハム、ソーセージをはじめ、高原トマト、ユズや栗を使った菓子など、城川町の特産品を販売している。きじそばや豚ベーコン丼が軽食コーナーの人気メニュー。

-

宇和米博物館

宇和米博物館

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 遊ぶ-アミューズメント-テーマパーク

昭和3(1928)年に建築された旧宇和町小学校を移築。長い木造廊下は109mもある。館内で農耕の歴史、米の種類、米作りの過程などを紹介している。

-

西予市野村シルク博物館

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 遊ぶ-アミューズメント-テーマパーク

明治時代初期から地域の主要産業だった、蚕糸業に関する資料を展示。繭や生糸の生産に使われた道具類、江戸時代の衣装や世界の民族衣装が並ぶ。はた織りや染色体験ができる。

-

ギャラリーしろかわ

ギャラリーしろかわ

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-文化施設-資料館・郷土館・展示館・文学館

白壁の土蔵風の建物。横山大観、梅原龍三郎など日本の作家から、ミロ、マリー・ローランサンまで幅広い作家の作品を展示、収蔵。全国「かまぼこ板の絵」展覧会で有名。

-

鯨塚

鯨塚

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-碑・像・塚・石仏群

天保年間(1830〜1844年)の食糧危機の際、村人たちの前に突然クジラが現れ、窮地を救った。そこで宇和島藩主がクジラに戒名を与え、海辺に3基の鯨塚を立てた。

-

あけはまオートキャンプ場きゃんぱ

あけはまオートキャンプ場きゃんぱ

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 遊ぶ-キャンプ-オートキャンプ場

整然と並んだオートサイトのほかにケビンやトレーラーハウスといった宿泊施設も完備。宇和海に落ちる夕日と星空がとてもきれいなキャンプ場だ。

-

桂川渓谷

桂川渓谷

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-自然地形-渓谷

連なる奇岩、絶壁、清流、滝が織りなす、すばらしい渓谷の景観が広がる。のんびりと森林浴を楽しみたい。春の桜並木、夏はキャンプ、秋の紅葉、年間通じて楽しめる。

-

西予市城川地質館

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 買う-物産販売所-物産館・地場産センター

城川地区は黒瀬川構造帯と名付けられた、日本では珍しい古生代シルル紀の化石や岩石を含む地質があることで知られる。地質館では黒瀬川構造帯の謎を通して、地球の成り立ちをわかりやすく紹介。

-

茅葺き民家交流館土居家

茅葺き民家交流館土居家

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-文化施設-美術館・ギャラリー

藩政時代の庄屋、土居家の屋敷を改修した交流館。52cm角、高さ約10mの大黒柱、せがい造りの大屋根など格式と威厳が感じられる。宿泊は完全予約制。

-

大野ヶ原

大野ヶ原

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-自然地形-高原

四国カルストの西側にあたる高原。標高1100m〜1400mの石灰岩台地が広がり、草原で乳牛が草を食むのどかな風景が見える。晴れた日には、遠く豊後水道まで見渡せる。

-

鳥居門

鳥居門

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-歴史的建造物

先哲記念館下手にある鳥居門は、庄屋の鳥居半兵衛が江戸時代に建てたもの。立派な造りが庄屋には分不相応として、藩よりとがめられ、左遷されたといわれている。市指定文化財。

-

野福峠

野福峠

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-自然地形-峠

3月下旬から4月上旬には約400本の桜が峠道沿いに咲きそろう。毎年花見シーズンには、野福峠桜まつりが開催され、文楽公演や特産品の販売が行われる。

-

中山池

- エリア

- 愛媛県宇和島市

- ジャンル

- 見る-自然地形-湿原・池塘

周囲約3kmほどの池を囲む自然豊かなレクリエーションスポット。ネコヤナギやスイレン、黄ショウブなど季節の花が水辺を彩り、バードウォッチングや釣りに訪れる人も多い。

-

須崎観音

須崎観音

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-寺院(観音・不動)

西予市三瓶地区は海辺の町。宇和海の須崎鼻の先端に位置する須崎観音は、海難者を慰霊し、行き交う船の航行安全と漁業の繁栄を祈願している。天気のよい日は九州が望める。

-

吉田十景

吉田十景

- エリア

- 愛媛県宇和島市

- ジャンル

- 見る-文化施設-博物館

地元が選んだ自慢の十景。一景は西予市との境にあるリアス式海岸や宇和海の島々が見渡せ、二景の桜橋、三景の犬尾城跡などどこも絶好の眺望ポイント。

-

魚霊塔

魚霊塔

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-自然地形-海岸・浜

魚たちの霊を弔い、豊かな幸を与えてくれる海に感謝の祈りを捧げる供養塔。三瓶湾をはさんだ向かいには、須崎鼻の先端に須崎観音が立つ。

-

宝泉坊温泉

宝泉坊温泉

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 温泉-温泉地-温泉地

矢傷を負った法師が冷泉で傷を治したという伝説が残る。肌にやさしいまろやかな湯で、漢方薬湯や檜湯などが楽しめる。女性には美肌効果があるゆず湯が人気。温泉水のプールも好評。

-

観音水

観音水

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-その他-名水

歯長峠の鍾乳洞から湧く天然水。1日に約8000トン流れ出る豊富な冷水は名水百選に選ばれている。自由に持ち帰ることができる。

-

明石寺

明石寺

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-寺院(観音・不動)

欽明天皇の勅願により正澄上人が開基。弘法大師による堂宇再興など、古い歴史をもつ四国霊場第43番札所。緑のなかに古色蒼然とした本堂が建つ。本尊は千手観音菩薩。

-

宇和歴史民俗資料館

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 買う-物産販売所-物産館・地場産センター

アーチ形の窓や白壁が目を引く、明治時代初期の擬洋風建築。大正時代に取り壊された開明学校第二校舎をモデルに再建。西予市宇和町内から出土した縄文時代から中世までの遺物を展示。

-

文化の里休憩所

文化の里休憩所

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 買う-定期市等-朝市

卯之町の町並みにある古い民家を復元した無料休憩所。大火鉢のテーブルがあり、レトロな雰囲気のなかで、お茶を飲みながらひと息つける。宇和茶や菓子などのみやげを販売。

-

高野長英の隠れ家

高野長英の隠れ家

- エリア

- 愛媛県西予市

- ジャンル

- 見る-自然地形-海岸・浜

開国主義を唱えて投獄されたのち、逃亡した高野長英が嘉永2(1849)年に身を潜めていたとされる建物で、県指定の史跡。長英が潜伏していた2階部分のみが残っている。

掲載情報の一部の著作権は提供元企業等に帰属します。 Copyright(C)2025 Shobunsha Publications,Inc. All rights reserved.