たびノートTOP > 千葉県

千葉県

全国の「千葉県」に関する観光スポット737件を紹介!

- [絞り込み]

-

- 都道府県

- ジャンル

-

オートキャンプ・フルーツ村

オートキャンプ・フルーツ村

- エリア

- 千葉県君津市

- ジャンル

- 遊ぶ-キャンプ-オートキャンプ場

ワイルドな自然の中でキャンプ本来の醍醐味が味わえる。場内を流れる小糸川でカヌーや釣りをするもよし、フルーツ狩りやさまざまな手作り教室に参加するもよし、楽しみ方はいろいろ。

-

イレブンオートキャンプパーク

イレブンオートキャンプパーク

- エリア

- 千葉県君津市

- ジャンル

- 遊ぶ-キャンプ-オートキャンプ場

サイトがとても広く、木立も多いので隣を気にせずゆったりとテントを設営できる。温水の使える炊事場や無料のシャワー室があるのもうれしい。夏には子ども用のプールも利用できる。

-

印旛沼サンセットヒルズ

印旛沼サンセットヒルズ

- エリア

- 千葉県佐倉市

- ジャンル

- 遊ぶ-キャンプ-オートキャンプ場

オートサイトと印旛沼を見下ろす芝生広場サイトがあり、焚き火も楽しめる。高台からは印旛沼を一望することができ、夕日もきれい。近くのふるさと広場ではサイクリングなどが楽しめる。

-

あじさい遊歩道

あじさい遊歩道

- エリア

- 千葉県香取郡多古町

- ジャンル

- 遊ぶ-歩く-自然探勝路

毎年6月第3日曜にあじさい祭りを開催。町の風物詩として定着し、観光客も多い。町の中央を流れる栗山川堤防には約1万株のアジサイが植えられ、4月は菜の花、10月にはコスモスが咲く。

-

水郷佐原水生植物園

水郷佐原水生植物園

- エリア

- 千葉県香取市

- ジャンル

- 買う-物産販売所-一般みやげもの屋

品種数が東洋一の花菖蒲、日本一のハスで名高い水生植物園。400品種150万本の花菖蒲と300品種以上の花ハスが咲くその景観は見事。毎年6月にはあやめ祭りが開かれ、多くの観光客で賑わう。

-

佐倉きのこ園

佐倉きのこ園

- エリア

- 千葉県佐倉市

- ジャンル

- 買う-物産販売所-農・畜産物直売所

1年を通じて天然水で栽培された無農薬のしいたけ狩りが楽しめる。また、手ぶらでも楽しめるバーベキュー施設や地元農家の野菜や加工品の直売所も併設されている。

-

千葉県立房総のむら

千葉県立房総のむら

- エリア

- 千葉県印旛郡栄町

- ジャンル

- 遊ぶ-アミューズメント-テーマパーク

里山環境の中で原始・古代から近・現代までの衣・食・住・技の移り変わりを体験できる。伝統的な技術や生活様式を学ぶ各種体験も開催。料金別途、予約が必要なものもある。

-

銚子海洋研究所

銚子海洋研究所

- エリア

- 千葉県銚子市

- ジャンル

- 見る-その他-ホエールウォッチング

好漁場で餌が豊富な銚子沖ではイルカやクジラが見られる。5000頭もの大群に出会えることもあり、沖合ではカマイルカ、ゴンドウクジラ、セミイルカなどが見られる。

-

外川漁港

- エリア

- 千葉県銚子市

- ジャンル

- 買う-定期市等-朝市

NHKの朝の連続ドラマ「澪つくし」の舞台として一躍全国に名前が知られた。江戸時代に紀州の崎山治郎右衛門によって築かれた港で、外川沖はタイやヒラメの釣り場でもある。

-

犬吠埼灯台

犬吠埼灯台

- エリア

- 千葉県銚子市

- ジャンル

- 見る-その他-灯台

明治7(1874)年に英国人設計士によって建てられて以来、行き交う船の安全を守ってきた灯台。階段は九十九里浜にちなんで99段に設計されたと言われている。晴れた日の景色はロマンチックだ。

-

銚子ポートタワー

銚子ポートタワー

- エリア

- 千葉県銚子市

- ジャンル

- 見る-その他-展望塔・タワー

銚子漁港近くにあるガラス張りのツインタワー。展望室から眺める利根川河口や銚子港の景色は素晴らしい。海産物やみやげなどを販売しているウオッセ21と隣接している。

-

屏風ケ浦

屏風ケ浦

- エリア

- 千葉県銚子市

- ジャンル

- 見る-自然地形-特殊地形

長年の海水の浸食によって形成された自然地形。銚子から飯岡刑部岬まで海抜約50mの断崖絶壁が約10km続く。その美しさはドーバー海峡の白い壁にも匹敵すると言われている。

-

地球の丸く見える丘展望館

地球の丸く見える丘展望館

- エリア

- 千葉県銚子市

- ジャンル

- 見る-その他-展望台・展望地

銚子市内で一番高い場所にある展望台。水平線がたわむ360度の大パノラマが見られる。その名の通り地球が丸いということを実感できる。晴れた日には富士山や筑波山が見えることもある。

-

犬吠埼マリンパーク

犬吠埼マリンパーク

- エリア

- 千葉県銚子市

- ジャンル

- 見る-文化施設-水族館

約230種2500匹もの海の生き物と恐竜の模型を観賞できる。一押しは屋外のイルカショーで、愛くるしい表情が分かるほど観客席から近いところで飛ぶジャンプは大迫力。

-

ヒゲタ醤油銚子工場(見学)

ヒゲタ醤油銚子工場(見学)

- エリア

- 千葉県銚子市

- ジャンル

- 買う-物産販売所-一般みやげもの屋

元和2(1616)年創業のヒゲタしょうゆでは銚子工場の工場見学ができる。昔の醤油造りで使われた道具などを展示したヒゲタ史料館や、天地人をテーマにした巨大フレスコ画がある。

-

ヤマサ醤油工場見学センター

ヤマサ醤油工場見学センター

- エリア

- 千葉県銚子市

- ジャンル

- 買う-物産販売所-一般みやげもの屋

銚子で正保2(1645)年から醤油を造りつづけているヤマサ醤油。現在は近代的な工場で見学が可能。蒸した大豆や炒った小麦の独特な香りの中、醤油造りの工程を間近で見ることができる。

-

勝浦朝市

勝浦朝市

- エリア

- 千葉県勝浦市

- ジャンル

- 買う-定期市等-朝市

石川県輪島、岐阜県高山と並ぶ、日本三大朝市・勝浦の朝市。天正19(1591)年からの歴史があり、勝浦三町江戸勝りと例えられ賑わった。地元の魚や新鮮野菜などを売る70の店が路地を埋める。

-

栄福寺薬師堂

栄福寺薬師堂

- エリア

- 千葉県印西市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-寺院(観音・不動)

県下最古の木造建造物。棟札に「文明4(1472)年2月成就」とある。熊野神社と同敷地内にあり、豊かな自然に囲まれている。

-

しすいハーブガーデン

しすいハーブガーデン

- エリア

- 千葉県印旛郡酒々井町

- ジャンル

- 遊ぶ-歩く-自然探勝路

1800平方メートルの敷地に約150種類のハーブが植えられている。ハーブショップでは各種ハーブグッズやハーブを使った軽食も楽しめる。

-

芝山古墳・はにわ博物館

- エリア

- 千葉県山武郡芝山町

- ジャンル

- 遊ぶ-アミューズメント-テーマパーク

古墳が多い千葉県内でも特に芝山町一帯は古代遺跡の宝庫。町立のこの施設では5世紀後半〜6世紀終わりにかけて盛んに作られた、はにわを紹介している。

-

航空科学博物館

航空科学博物館

- エリア

- 千葉県山武郡芝山町

- ジャンル

- 遊ぶ-アミューズメント-テーマパーク

戦後初の国産中型旅客機YS11の1号機(実物)など、航空機の仕組みや歴史が分かりやすく展示されている。ジャンボジェット機の大型模型を後部コックピットで操縦体験できる(要整理券)。

-

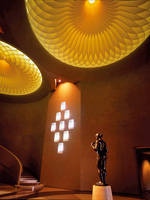

DIC川村記念美術館

DIC川村記念美術館

- エリア

- 千葉県佐倉市

- ジャンル

- 見る-文化施設-資料館・郷土館・展示館・文学館

レンブラントから20世紀後半のアメリカ美術、日本画まで、広いジャンルの作品を収蔵。ヨーロッパ調の美しい外観を眺めながら庭園を散策したり、レストランで食事するなど一日中楽しめる。

-

国立歴史民俗博物館

国立歴史民俗博物館

- エリア

- 千葉県佐倉市

- ジャンル

- 遊ぶ-アミューズメント-テーマパーク

日本の歴史や文化の中でも、生活史について研究・展示している国立の歴史博物館。各時代を6つに分けて、人々がそれぞれどのような暮らしをしていたかを資料や模型で解説している。

-

佐倉市立美術館

佐倉市立美術館

- エリア

- 千葉県佐倉市

- ジャンル

- 見る-文化施設-資料館・郷土館・展示館・文学館

佐倉市と房総にゆかりのある作品を中心に収集、展示している。レンガ造りの建物は1918年に建てられた旧川崎銀行を改修。エントランスとしてうまく利用されている。

-

旧堀田邸

旧堀田邸

- エリア

- 千葉県佐倉市

- ジャンル

- 見る-文化施設-美術館・ギャラリー

佐倉藩最後の藩主、堀田正倫の旧別邸と、自然をいかした見事なその庭園。邸宅は近世の武家住宅の様式を引き継ぐ、明治期の上級和風住宅。平成18(2006)年に建物が国の重要文化財に指定された。

-

香取神宮

香取神宮

- エリア

- 千葉県香取市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-神社(稲荷・権現)

古くから崇拝され、鹿島神宮と並び関東の代表格である神社。付近は杉の巨木が杜を形成していて神秘的だ。重厚な構えの本殿・楼門は国指定の文化財。

-

御宿町歴史民俗資料館

- エリア

- 千葉県夷隅郡御宿町

- ジャンル

- 買う-物産販売所-物産館・地場産センター

町指定文化財・考古資料から、かつて使われた日常生活用品・農具を展示。また姉妹館であるドイツの博物館との提携資料、世界初等教育の教科書3万2000冊などもある。

-

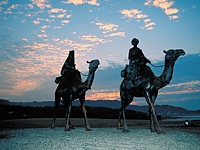

月の沙漠記念像

月の沙漠記念像

- エリア

- 千葉県夷隅郡御宿町

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-碑・像・塚・石仏群

御宿海岸のラクダのブロンズ像は、「月の沙漠」を作詞した加藤まさを氏と同郷の彫刻家、竹田京一氏の作品。日の出と日没時には、幻想的なシルエットが浮かび上がる。

-

月の沙漠記念館

月の沙漠記念館

- エリア

- 千葉県夷隅郡御宿町

- ジャンル

- 見る-文化施設-記念館

抒情画家、加藤まさを氏の作詞で知られる童謡「月の沙漠」は、御宿海岸をモチーフにしたもの。この記念館では大正時代に活躍した氏の業績と御宿町の魅力を紹介している。

-

メキシコ記念塔

メキシコ記念塔

- エリア

- 千葉県夷隅郡御宿町

- ジャンル

- 買う-定期市等-朝市

慶長14(1609)年、スペイン船がメキシコに帰る途中、嵐に遭い岩和田海岸沖で難破、村民が総出で救助した。この友好関係を記念し昭和3(1928)年にメキシコ記念搭が建てられた。

掲載情報の一部の著作権は提供元企業等に帰属します。 Copyright(C)2025 Shobunsha Publications,Inc. All rights reserved.