たびノートTOP > 山口県

山口県

全国の「山口県」に関する観光スポット609件を紹介!

- [絞り込み]

-

- 都道府県

- ジャンル

-

旧益田家物見矢倉

旧益田家物見矢倉

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-歴史的建造物

永代家老益田家の屋敷の一部。物見も兼ねていたことからこの名前で呼ばれている。かつて萩城の各総門に物見を兼ねた矢倉が配置されていたが、現在残るのはここだけ。

-

萩史料館

萩史料館

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 買う-物産販売所-物産館・地場産センター

藩政時代から明治時代までの萩にまつわる文化遺産を展示している資料館。藩主の遺品、書画、長州藩の武具など、貴重なものが多い。萩の歴史についても紹介している。

-

王子山公園

王子山公園

- エリア

- 山口県長門市

- ジャンル

- 見る-その他-展望台・展望地

青海島の南端の小高い場所にある展望公園。深川湾や仙崎湾のほか、郷土出身の童謡詩人、金子みすヾが「龍宮みたいに浮んでる」と書いた仙崎の町を眺望することができる。

-

菊屋家住宅

菊屋家住宅

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-文化財

萩藩きっての豪商で、当時は幕府巡見使の宿の本陣であった菊屋家の住宅。主屋、本蔵、金蔵、米蔵、釜場が重要文化財に指定されている。主屋、蔵、書院の庭園を公開し、美術品の展示も充実。

-

高杉晋作誕生地

高杉晋作誕生地

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-文化施設-美術館・ギャラリー

萩市内、菊屋横町のなかほどにある高杉晋作の誕生地。庭には、天保10(1839)年に中級武士の家に生まれた晋作の産湯に使ったとされる井戸や晋作の句碑がある。

-

問田益田氏旧宅土塀

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-歴史的建造物

永代家老益田家の分家筋にあたる問田益田氏旧宅の土塀。全長約232mの本瓦葺きの土塀は保存状態がよく、萩市の文化財に指定されている。周辺は重要伝統的建造物群保存地区。

-

円政寺

円政寺

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-寺院(観音・不動)

高杉晋作、伊藤博文らが学んだ真言宗御室派の寺院。全国でも珍しい神仏習合の形態が見られる。県下最大の玄武岩の石灯籠や日本最大級の大鏡、晋作や博文らが遊んだ神馬などがある。

-

木戸孝允旧宅

木戸孝允旧宅

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-文化施設-美術館・ギャラリー

明治維新の立役者、木戸孝允(桂小五郎)の生家。藩医の家だったので、患者のための専用玄関もある。孝允が生まれた当時の部屋や庭園が残り、国の史跡に指定されている。

-

口羽家住宅

口羽家住宅

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-文化施設-美術館・ギャラリー

口羽家は萩城下に残る上級武士の屋敷としては古く、主屋は18世紀末から19世紀初頭、表門は18世紀後半の建物といわれる。主屋と表門がともに残っているのは珍しい。

-

旧厚狭毛利家萩屋敷長屋

旧厚狭毛利家萩屋敷長屋

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-文化財

毛利元就の五男、元秋を始祖とする厚狭毛利家の屋敷。安政3(1856)年に建ち主屋などは維新後に解体、長屋のみ残る。全長は51.5mあり現存する萩の武家屋敷の中で最も大きく国指定重要文化財。

-

萩藩主毛利家墓所(天樹院)

萩藩主毛利家墓所(天樹院)

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-墓・古墳

毛利家の墓所の一つ。元就の長男隆元の子である毛利輝元と輝元の妻、殉死した家臣長井治郎左衛門の墓石がある。明治2(1869)年に廃寺となり、現在は墓所のみが残る。

-

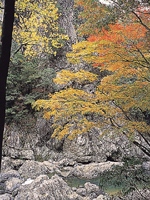

長門峡

長門峡

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-自然地形-渓谷

浸食されてできた深谷。屏風のような絶壁が両岸に迫り、深い木々に抱かれた本流の川岸に沿って5.2kmの探勝道が続く。秋は見事な紅葉を観賞でき、もみじまつりで賑わう。

-

徳佐りんご園

- エリア

- 山口県山口市

- ジャンル

- 買う-物産販売所-農・畜産物直売所

15農園からなる、総面積35ha、総数約1万5000本の広大なリンゴ園。つがるやふじなど、リンゴの種類は約30種類あり、園内ではリンゴが食べ放題。バーベキューも楽しめる。

-

月輪寺薬師堂

月輪寺薬師堂

- エリア

- 山口県山口市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-文化財

山口県下最古の木造建築。重源上人が時の太政大臣・藤原兼実公の協力のもと建立した。堂内には多数の仏像を安置しており、本堂と厨子は国の重要文化財に指定されている。

-

岸見の石風呂

岸見の石風呂

- エリア

- 山口県山口市

- ジャンル

- 見る-自然地形-海岸・浜

重源上人が東大寺再建の際、人夫の保養のために造った石風呂のひとつ。重源上人の命日である旧暦の6月5日、石風呂開山忌で風呂焚きの祭りが開催。

-

回天訓練基地跡

回天訓練基地跡

- エリア

- 山口県周南市

- ジャンル

- 見る-自然地形-海岸・浜

大津島には太平洋戦争末期の人間魚雷回天発射訓練基地の跡が残り、当時のようすを今に伝える。回天を海面に上げ降ろししたクレーンの跡があり、近くには回天記念館が建つ。

-

周南市回天記念館

周南市回天記念館

- エリア

- 山口県周南市

- ジャンル

- 見る-文化施設-記念館

太平洋戦争末期の人間魚雷「回天」による戦没者145人の遺品など約1000点を収蔵。回天の歴史や時代背景、当時の生活をパネル展示で紹介。回天訓練基地跡の近くに立つ。

-

遠石八幡宮

遠石八幡宮

- エリア

- 山口県周南市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-神社(稲荷・権現)

推古天皇時代に宇佐八幡宮の分霊社として創建。平安時代には石清水八幡宮の別宮となった。文化財である大鐘は、源平合戦の際に破損し元応2(1320)年に再鋳造されたもの。

-

龍文寺

- エリア

- 山口県周南市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-寺院(観音・不動)

曹洞宗の名刹で、永享2(1430)年、陶盛政が陶氏の菩提寺として建立。本堂、開山堂などの大伽藍が立ち並び、寺内に陶氏一族の墓が残る。

-

せせらぎ・豊鹿里パーク「鹿野オートキャンプ場」

せせらぎ・豊鹿里パーク「鹿野オートキャンプ場」

- エリア

- 山口県周南市

- ジャンル

- 遊ぶ-キャンプ-オートキャンプ場

オートサイトの付帯設備はAC電源から水道・流し台、TV端子まで設置された充実ぶり。共同のサニタリー施設も清潔で快適。

-

漢陽寺

- エリア

- 山口県周南市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-寺院(観音・不動)

日本造園の第一人者だった、故・重森三玲氏作の庭が有名。曲水の庭、地蔵遊化の庭などが見られる。

-

高瀬峡

高瀬峡

- エリア

- 山口県周南市

- ジャンル

- 見る-自然地形-渓谷

島地川ぞいの上流へ続く約2kmの道は、木漏れ日のなかを通りぬける自然遊歩道だ。奇岩や滝が点在し、周囲には古木が茂る。夏は涼しく、秋の紅葉は見事。

-

歴史の道 萩往還

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-街道関係-歴史街道

萩往還は城下町萩と三田尻港を結び、かつて藩主毛利氏が江戸への参勤交代で通った道。「一升谷」には石畳や休憩所があり、当時の面影が色濃く残る。

-

立木薬師如来像

立木薬師如来像

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-碑・像・塚・石仏群

村の木食様として親しまれている願行寺の薬師仏。木食上人がカヤの大木に彫って作ったものといわれ、根回りは数メートルもある。

-

大板山たたら製鉄遺跡

大板山たたら製鉄遺跡

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-遺跡

日本古来の技術により、砂鉄を原料に木炭を燃焼させて鉄を作っていた江戸時代の製鉄所跡。敷地内には高殿、小鍛冶屋、米蔵などの施設を保存している。

-

森田家住宅

森田家住宅

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-文化財

名字帯刀を許され、庄屋を務めていた吉見家浪人森田対馬の屋敷跡。藩主御成りの屋敷ということから、武家屋敷をしのぐ造りが随所に見られる。国の重要文化財。

-

北長門コバルトライン

北長門コバルトライン

- エリア

- 山口県萩市

- ジャンル

- 見る-街道関係-スカイライン等

萩市から島根県の益田市までの国道191号は、別名「北長門コバルトライン」と呼ばれるドライブルート。日本海に浮かぶ島々や変化に富んだ海岸線など美しい風景が続く。

-

高瀬サン・スポーツランド

高瀬サン・スポーツランド

- エリア

- 山口県周南市

- ジャンル

- 遊ぶ-キャンプ-オートキャンプ場

サイト脇に島地川が流れているので、川遊びや釣りが手軽に楽しめる。高瀬峡や高瀬湖の散策や、場内でのスポーツ利用の拠点にも便利。

-

十種ヶ峰ウッドパークオートキャンプ場

十種ヶ峰ウッドパークオートキャンプ場

- エリア

- 山口県山口市

- ジャンル

- 遊ぶ-キャンプ-オートキャンプ場

十種ヶ峰の中腹にあるキャンプ場。オートサイトは全区画AC電源と水道付きで、場内施設やレンタル品、販売品も充実している。

-

正八幡宮

正八幡宮

- エリア

- 山口県山口市

- ジャンル

- 見る-史跡・建造物-神社(稲荷・権現)

弘仁5(814)年創建。社殿は元文5(1740)年に藩主毛利宗広によって改築。楼門・拝殿・本殿などは国の重要文化財。同じ境内に秋穂八十八か所の1番札所、大師寺がある。

掲載情報の一部の著作権は提供元企業等に帰属します。 Copyright(C)2025 Shobunsha Publications,Inc. All rights reserved.